溶連菌感染症

■ 熱が高くて、のどが痛いときに小児科にかかると「これは、ヨウレンキン感染かも知れませんね?」と診断されることがあります。ヨウレンキンは英語でもドイツ語でもなくて、A群β溶血性連鎖状球菌を省略した名前で、漢字では溶連菌と書きます。

■ 溶連菌は、へんとう炎や咽頭炎の主な原因になる細菌です。病気の始まりには、のどが痛い、吐き気がする、細かい発疹ができて体がかゆい、舌が苺のように赤くなる、などの症状があります。

■ さらに、溶連菌は、肛門周囲炎や、とびひの原因にもなります。

■ 幼稚園児や小学校の低学年の子供の病気ですが、大人でもかかることはあります。溶連菌にかかりやすい子は、繰り返し何度もかかることがあります。

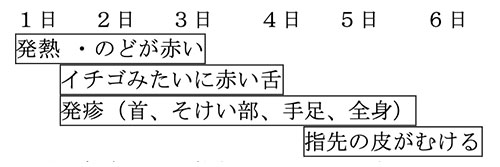

■ 溶連菌のへんとう炎や咽頭炎の経過です。

吐き気や嘔吐を伴うこともあります

■ 溶連菌は飛沫感染したり、皮膚から接触感染したりします。潜伏期間は2〜4日です。

溶連菌感染症は抗生物質を飲んで治します。

■ 基本的には、ペニシリン系の抗生物質を10日間内服します。ペニシリンにアレルギーがある場合は、他の薬に変えます。薬によって、内服期間は少し変わります。

■ 溶連菌感染症の合併症には、

□ リウマチ熱、

□ 急性腎炎、などがあります。

検査は抗生剤を飲む前に!

■ 溶連菌感染症の疑いがあるときには、ノドを綿棒でこすって検査をします。「うえっ」と気持ちの悪い検査ですが、溶連菌の診断には大切です。15分くらいで結果が出ます。

■ 抗生剤を飲んだ後には陽性にでないことがあります。

■ 溶連菌が陽性に出たら、一度尿検査をしておきましょう。

■ 抗生物質を飲み始めて、24時間以上経過して、熱が下がっていれば、学校や幼稚園に行ってもかまいません。

■ つまり、経過がよければ、クリニックを受診した次の日だけ休めばよいのです。